Por Silvia Velasco Chano | Abril de 2020

INTRODUCCIÓN

Las doctrinas y escuelas de pensamiento económico han variado su argumentación en función de la mejor receta para solucionar el principal problema económico: la escasez. Es hora de plantear una nueva organización económica que incluya elementos como la ética y la colaboración. Alguna lección debe dejarnos esta pandemia que ha sorprendido a la humanidad apenas arrancando la tercera década del Siglo XXI.

Los entendidos en derecho proponen analizar la capacidad de la ley para adaptarse a las variaciones y/o cambios sociales con el nombre de “Elasticidad”. Para los economistas el reto debe ser mayor. No se trata de una simple adaptación de un sistema regente que puede llevar a la calma a una turbulencia política y social (como la ocurrida en octubre de 2019 en varios países de Latinoamérica). Se trata de incorporar todos estos insumos de descontento y mejorar la contribución teórica.

Dejar únicamente en manos de economistas un asunto de interés global para todos los actores económicos es una insensatez. Desarrollar simulaciones sofisticadas no es razón suficiente para dejar de lado el contingente valioso en otras áreas que bien podrían ayudar en dicha construcción.

A continuación se describe una breve compilación cronológica del pensamiento económico hasta inicios de la pandemia Covid-19. Finalmente, se replantean los fundamentos y principios que deben sobresalir al momento de diseñar un nuevo modelo económico como son la ética y la colaboración.

BREVE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

Antigüedad y Edad media

Entre los precursores de la Economía no podía faltar Aristóteles allá por el Siglo IV A.C. En su famosa obra Política, el filósofo griego ya introduce conceptos económicos para referirse a la administración de la casa y el hogar. Incluye además la administración de la ciudad, la fijación de precios en el mercado y la acumulación de dinero -su conocida crematística-.

Seguidamente se tienen registros de la Edad Media donde se desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica. El centro fueron cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre el beneficio, el interés y la usura.

Pasó mucho tiempo para que aparezcan en escena el mercantilismo y la fisiocracia como corrientes de la Economía moderna. Ambas ambientadas en la Europa de los Siglos XVI a XVIII.

La primera fue en esencia el resultado del fortalecimiento del comercio entre países, un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los Estados.

La fisiocracia (cuyo significado es “ley natural”) tenía como principal idea de su pensamiento que la riqueza tenía su origen en la tierra. Las actividades agrarias eran realizadas por la clase productiva por lo que el intercambio de mercadería, e incluso la industria, no agregaban valor.

Ya en esa época se podían observar desacuerdos debido a que el mercantilismo imponía restricciones a la venta de la producción agrícola en otros países, por lo que los fisiócratas lo rechazaron y defendieron en su lugar el libre cambio.

Economía clásica

Seguidamente llega lo que conocemos como Economía clásica en el Siglo XVIII. Sus forjadores fueron el escocés Adam Smith, sus contemporáneos y los de hasta los siguientes cien años. Smith es ampliamiente conocido entre otros, por su metáfora de la “mano invisible” que se refiere en esencia a que en un libre mercado el efecto de que cada individuo busque su propio interés beneficia al conjunto de la sociedad. Este planteamiento filosófico hasta nuestros días sigue siendo tema de debate.

Otra de las principales ideas en torno a esta corriente es que el trabajo es el origen del valor económico y asumen que la motivación básica y natural de los individuos es el interés propio. En torno al factor trabajo, aparece una preocupación importante respecto a quienes lo ofrecen, es decir la población – tanto su número como su crecimiento- y la comparación de estos con la producción económica. Estos constituían insumos clave para empezar a discutir conceptos como desempleo, ley de salarios, rendimientos marginales, control poblacional, entre otros.

Pretender resumir en un párrafo todo el trabajo de un Siglo sería ingenuo. Se puede agregar que los economistas clásicos intentaron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Los clásicos elaboraron teorías acerca del progreso de las naciones en una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de ser una sociedad agrícola y comercial, y en la que la revolución industrial iniciaba enormes cambios.

Aunque el término homo economicus no se usó hasta el siglo XIX, se lo asocia con las ideas plasmadas por estos pensadores económicos clásicos. Individuo racional que trata de alcanzar el bienestar más alto posible dada la información disponible sobre oportunidades y restricciones, y que busca el interés propio.

Se puede decir que Carlos Marx fue el último exponente de esta corriente clásica de pensamiento, quien tuvo muchos cuestionamientos morales para el Capitalismo. Para Marx, el modo de producción capitalista basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, determina la división de la sociedad. En esta división de clases antagónicas: el proletariado y la burguesía, esta última posee la propiedad sobre los medios de producción y control de las relaciones sociales.

Esto dio lugar a que se inicien las luchas de clases, confrontaciones que más adelante terminarían con el derrocamiento del capitalismo. Además de estos grupos de clase, Marx reconoce grupos de países, a través del imperialismo – idea de superioridad de un Estado o pueblo sobre otro a través de prácticas de dominación-.

Marx introduce también la teoría del valor-trabajo y con ella la idea del plusvalor (La diferencia entre la cantidad de trabajo -precio real- y el dinero -precio nominal- reflejaba el robo de la plusvalía por parte de los dueños del capital a los trabajadores).

Surge el proletariado como una clase social organizada, necesaria para instaurar la conocida dictadura del proletariado, período de transición entre el capitalismo y el socialismo, y cuyo último fin es el comunismo. Esta dictadura debía ejercer un poder violento de ser necesario, para aplastar la resistencia capitalista y consolidar la revolución.

La propuesta socialista de Marx es que una vez que los medios de producción pasen a la propiedad estatal, la riqueza se distribuya equitativamente para que cada uno reciba según sus necesidades y no según su esfuerzo. Finalmente llegar al comunismo en que los medios de producción sean del pueblo para que cada cual reciba según sus necesidades, y desaparezca el Estado.

Para los economistas clásicos hay una estrecha relación entre valor y precio, es decir entre la utilidad de un objeto en particular por sus virtudes, y el dinero que hay que pagar por ellos. Smith diferenció dos conceptos claramente: valor de uso y valor de cambio. El primero es la utilidad que un objeto brinda a las personas. El segundo es el precio que se paga por este. Mientras tanto Marx desarrolló la teoría del valor-trabajo que dice que el precio de un objeto depende del trabajo que costó producirlo.

Existe una distancia importante entre la teoría y la práctica: la medición de estos valores no es una tarea fácil, sobre todo si existen factores subjetivos de por medio.

Un bien puede tener un alto precio y poca utilidad, o por el contrario, un bajo precio y mucha utilidad. A esta contradicción se conoce como paradoja del valor. Fue propuesta por Adam Smith cuando compara el precio y la utilidad del agua y de un diamante. Pero esta utilidad sigue siendo subjetiva, inicia el desafío sobre cómo medirla.

La Escuela neoclásica

A partir de este reto entra en escena la llamada Escuela de pensamiento neoclásica entre los años 1870 y 1930 aproximadamente, su principal aporte fue el análisis marginalista de la economía. En concreto desarrollaron la ley de la utilidad marginal decreciente, según la cual el valor de un bien para su poseedor (partiendo de la teoría subjetiva del valor) lo determina la utilidad de la última unidad producida de ese bien, decreciendo a medida que más unidades posea.

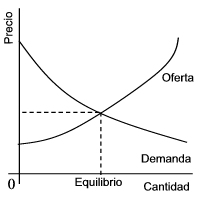

A esta escuela se le atribuye el estudio tanto de la oferta como la demanda en la determinación de precios, la importancia del dinero, el poder de mercado, y en general los agregados económicos; además el equilibrio parcial, el equilibrio general y la búsqueda de maximización de utilidad sin equilibrio de mercado. Su estudio de oferta y demanda estableció una relación entre precio y cantidad demandada cuya sintaxis gráfica sigue vigente actualmente.

La lista es muy amplia. Se puede decir que esta escuela es responsable de los principales estudios con rigor académico reconocidos a nivel mundial en los premios Nobel. Pues el primer premio Nobel en Economía se entrega en el año 1969.

Con la escuela neoclásica se inicia un lenguaje más formal y apegado a las ciencias matemáticas que pronto serán la estadística, la econometría y similares.

Keynesianismo y afines

En 1929 se produce un evento de magnitud mundial, que marcará un importante hito en la historia del pensamiento económico.

La Gran depresión fue una crisis financiera mundial considerada de mayor duración, profundidad y que afectó al mayor número de países en el Siglo XX. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos duraron en muchas zonas hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial.

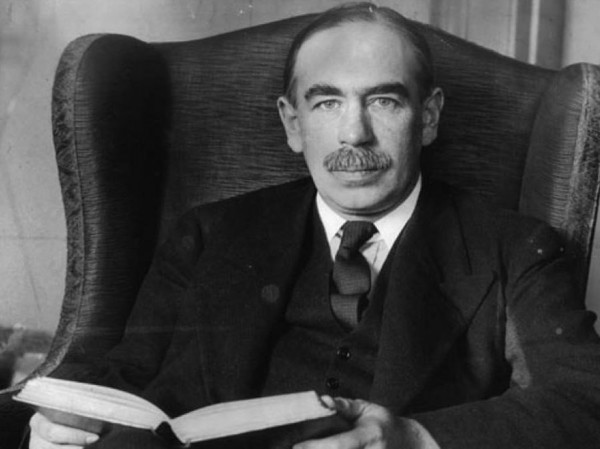

En 1936 Keynes publica su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, obra que desafió principalmente la frase “Toda oferta crea su propia demanda” atribuida a la Ley de Say. Su principal postulado fue incorporar una nueva explicación del funcionamiento de la economía, en contraste con la situación de pleno empleo que habían sugerido sus antecesores bajo la premisa de que toda oferta crea su propia demanda en el sentido de que el precio de la demanda global es igual al precio de la oferta global para cualquier nivel de producción y de ocupación. Se dice además que a partir de este libro se creó la terminología de la Macroeconomía moderna.

Un estado de pleno empleo implica que la economía ocupa todos los factores, esto es tierras, bienes de capital y trabajadores. Sin embargo el mundo era testigo de una crisis tanto para los consumidores como para las empresas, acompañado además de altas tasas de desempleo.

Keynes explica la insuficiencia del mercado para lograr la asignación eficiente de recursos. Sugiere además políticas para intentar alcanzarlo, entre las cuales están el estímulo del consumo y la inversión a través de un incremento del gasto público lo cual implicaba una intervención del Estado.

Pese a que su receta fue clave para superar la Gran depresión, está lejos de ser inocente. Ha sido objeto de innumerables críticas hasta la actualidad. Incluso se puede decir que no se ha obtenido un consenso científico respecto a cuáles deberían ser las condiciones para manejar una crisis económica.

La amplia participación del Estado en esta teoría, dio inicio al concepto de economía de bienestar que fuera estudiada en mayor detalle posteriormente.

A mediados del Siglo XX surgió una síntesis neoclásica-keynesiana, que incorporaba principios keynesianos con principios neoclásicos. A esta corriente se la denominó Neokeynesianismo, con importantes contribuciones científicas que han sido laureadas como premio Nobel.

Finalmente, a partir de la segunda mitad del Siglo XX surgieron grupos denominados Nuevos keynesianos y Postkeynesianos. Con algunas variaciones en algunos de los supuestos teóricos, estos grupos tienen como eje las ideas de este economista inglés.

Estructuralismo

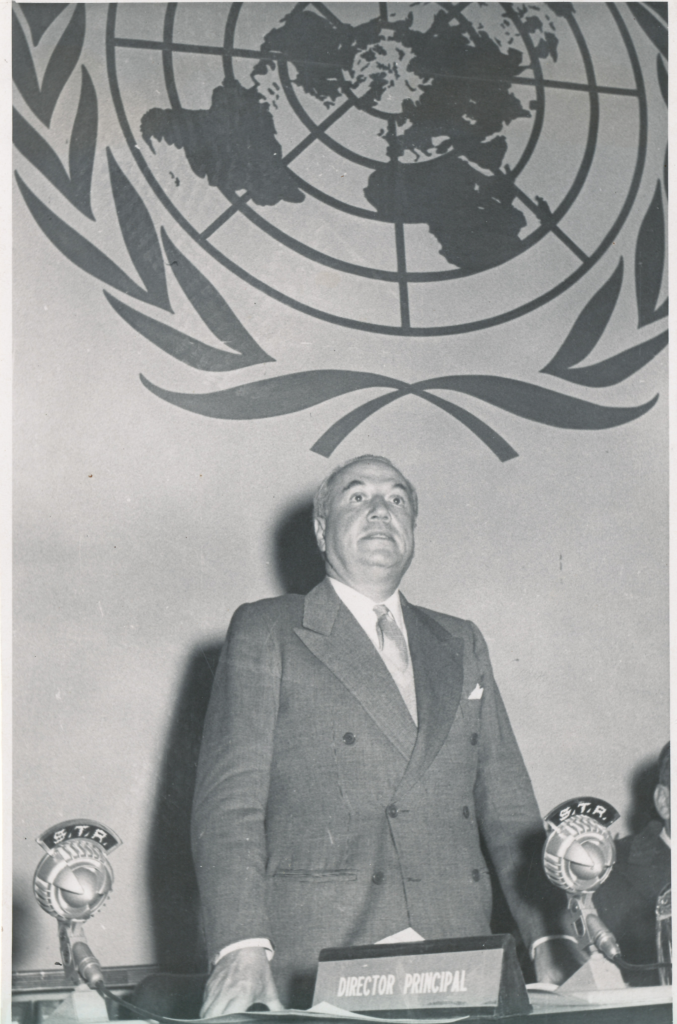

De forma paralela, entre los años 50 y 60 en América Latina aparece una teoría de desarrollo económico denominada Estructuralismo. Fue desarrollada por Raúl Prebisch y sus colaboradores en la CEPAL -Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas-. Intentó trabajar sobre los problemas estructurales de la economía, tomando en consideración la entonces estructura productiva de productos primarios de los países de la región.

Sus rasgos centrales: a) el reconocimiento de la existencia de una gran asimetría de relaciones de poder entre el centro y la periferia, el centro de esta estructura es Estados Unidos, un país industrializado y la periferia es representada por América Latina, países de menor nivel de vida, productores de materias primas; b) la tendencia a largo plazo del deterioro de los términos de intercambio en el comercio internacional, descrito como una hegemonía frente a una subordinación que genera una brecha entre los países ricos que venden productos con más valor agregado generalmente alcanzado con una mejor infraestructura tecnológica, y los pobres que venden materias primas o productos con escasa industrialización.

La solución por tanto para romper eso que denominaron dependencia, era la industrialización. Una industrialización concebida como una forma de alcanzar el desarrollo hacia adentro y que impulsaba el modelo de sustitución de importaciones. Se comenzó entonces a favorecer la producción y consumo nacional en detrimento de las importaciones.

La CEPAL nace luego de la Segunda Guerra Mundial; es creada por las Naciones Unidas para impulsar el desarrollo económico de América latina. El estructuralismo por esto es conocido también como modelo cepalino. La receta fue adoptada por varios países de la región, pero se vio afectada con la caída de precios de productos primarios. Por esta razón la década del 80 es conocida como la década perdida.

Se inicia el abandono de este modelo. Ya para la década del 90 se evidencia una recuperación principalmente de aquellos países que impulsaron sus exportaciones.

La Escuela de Chicago

En la década de los 70 destacan los resultados de los estudios de un pequeño grupo liderado por Milton Friedman. Ellos analizaban y contradecían las políticas keynesianas en sus aportaciones a la teoría monetaria. Este grupo generalmente atribuidos como la Escuela de Chicago, condena la intervención coyuntural de los gobiernos en la economía e insisten también en los efectos negativos de un excesivo peso del Estado. A raíz de estas ideas, surge otra vertiente de pensamiento económico conocida como monetarismo, con ciertas diferencias frente al primer grupo, que no permiten que sean consideradas como uno solo.

Las recomendaciones de esta última tendencia fueron aplicadas por algunos países de gran expansión económica a partir de la década de los 80, como Estados Unidos e Inglaterra.

Neoliberalismo

Un acápite especial merece el llamado Neoliberalismo, una corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo a partir de esta misma década. Los defensores del neoliberalismo apoyan la liberalización de la economía, el libre comercio y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía.

Este grupo ha recibido muchos nombres además de neoliberalismo, entre ellos Nueva filosofía liberal o movimiento antiliberal que básicamente renace ante la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico conocido como laissez-faire y la planificación económica. La mutación de su identificación puede deberse también a la mutación de sus ideas, pues se conoce además que este grupo comenzó a promover una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, modelo conocido como la Economía social de mercado o tercer camino -alternativa al capitalismo y socialismo-.

Finalmente, no faltó la crítica que le endilgó a estas ideas la responsabilidad de la Gran recesión de 2008 que afectó principalmente a los países desarrollados.

Nuevas Escuelas de pensamiento económico

A finales del Siglo XX y entrado el Siglo XXI de forma no oficial nace la que se conoce como Nueva economía clásica que a partir de la teoría monetaria principalmente, estudia el comportamiento de los individuos y con esto, las bases microeconómicas que puedan responder a los desafíos macroeconómicos. La Nueva economía keynesiana en su lugar, busca también proveer fundamentos microeconómicos a la economía keynesiana. Nuevamente, se consideran estas las ideas principales, dado que los postulados de ambas corrientes son muy extensas.

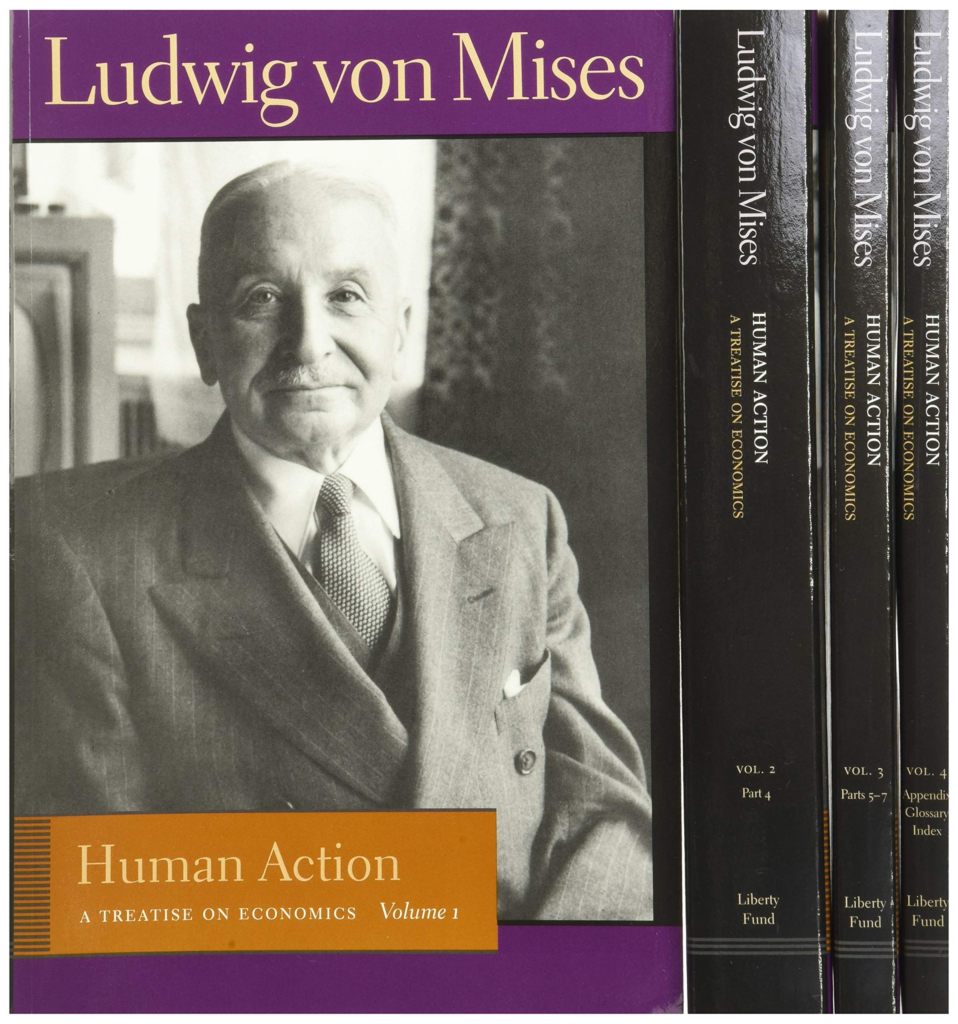

La escuela austriaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo cuya fecha de inicio no está claramente definida. Sus representantes máximos corresponden a los austro húngaros Mises y Hayek, de cuyos orígenes proviene su nombre. Esta escuela tiene mayor presencia después de su crítica a las teorías keynesianas y neoclásicas, y son considerados como la ciencia económica del libre mercado.

Economía de complejidad

Hasta ahora las corrientes de pensamiento económico habían trabajado bajo un supuesto en común, que es la referencia de un punto de equilibrio a alcanzar.

Ante una persistente incapacidad para brindar predicciones adecuadas, a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XI, se inicia con fuerza la aplicación de sistemas complejos para resolver los problemas de la economía a través de las que se conocen como Teorías de la complejidad, como un cambio de paradigma en el campo económico.

Estas debilidades predictivas se atribuyen a limitaciones en los métodos estadísticos o mala calidad de los datos y no necesariamente a los supuestos teóricos. Si la complejidad es una buena alternativa a los modelos económicos tradicionales, aún están por verse los resultados de su prematuro trabajo.

La complejidad aprovecha el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para explicar fenómenos sociales o económicos del mundo actual. Esta es la razón por lo que su interdisciplinariedad es cada vez más necesaria.

Algunos autores han argumentado que las ideas de complejidad son compatibles con políticas intervencionistas, otros sostienen que son consistentes con el libre mercado. Resta esperar a ver en qué lado la historia las ubicará.

UNAS REFLEXIONES FINALES

Producción exponencial de pensamiento económico

Si se tuviera que graficar en una línea de tiempo el ritmo de crecimiento del pensamiento económico (sin contar la era precristiana), sería un hilera larga ligeramente ascendente durante los primeros 1750 años de humanidad, y en los últimos 270 años siguientes hasta hoy, se vería una acumulación empinada de nudos crecientes y enmarañados. Esto, dado que consideramos que muchas ideas toman impulso o base en alguna propuesta anterior y la desarrollan con mayor profundidad y así sucesivamente.

Sería interesante graficar también el crecimiento y desarrollo económico vs los logros de las distintas corrientes de pensamiento económico (evidenciando períodos de expansión, estanflación, etc.) El objetivo, observar el desempeño y los supuestos que funcionaron en cada momento histórico. Bien dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla.

Rescatar lo bueno y desechar lo malo de la historia

Lamentablemente la humanidad comienza a ser testigo de hechos violentos en la región soviética en 1917, a partir de postulados económicos de Lenin y Stalin. Dicho sistema colapsó y la Unión soviética se disolvió un 25 de diciembre de 1991. Si bien existen otras revoluciones en el mundo, se hace mención a las llevadas a cabo en nombre de las diferencias de clase. Como este, existen tantos ejemplos que se han originado a partir de las ideas formuladas por los intelectuales del momento.

Muchos derechos han sido conseguidos con violencia, sin embargo debemos replantear las formas en la consecución de logros para la humanidad.

Por su parte, los economistas no pudieron prever la Gran depresión de 1929, o la Gran recesión de 2008. Muchas de las teorías propuestas han sido consideradas ahistóricas, simplistas ya sea de la naturaleza humana o de las instituciones sociales (si es que se puede considerar al institucionalismo y neoinstitucionalismo en la larga lista de pensamiento económico), tachando en muchos casos a los agentes económicos de tener una conducta racional, egoísta y maximizadora.

Cada una de estas corrientes siguió el impulso de desarrollar una idea a partir del deseo de evitar nuevos fracasos económicos, punto para el hombre.

El homo economicus que conocíamos hasta ahora empieza a mutar. A partir de la década del 70 (cuando la economía del comportamiento empieza a producir importantes contribuciones teóricas y aplicadas) se reconocen factores psicológicos y sociológicos en la toma de decisiones. Pues el comportamiento de un hombre está condicionado por sus creencias, emociones, sentimientos y entorno social, entre otros factores, y no es siempre ‘racional’. Un importante grupo de economistas han encontrado que en el comportamiento económico es importante la ética, la solidaridad o la justicia. Sobre el significado de racionalidad hay mucho por decir, así que solo queda preguntarnos: ¿Necesitamos acaso volcarnos hacia un homo empaticus, o ethicus. Será esto suficiente?

Una pandemia que desnuda la vulnerabilidad económica

El Fondo Monetario Internacional FMI, creado por el Sistema financiero internacional vigente hace más de 75 años, estima para el 2020 un decrecimiento económico global de 3%. De esta disminución, aproximadamente 5% le corresponde a América Latina y el Caribe.

Los efectos de la pandemia del Covid-19 son evidentes en los estratos más pobres, pues son los más perjudicados por el confinamiento que no les permite generar el sustento del día a día. Esta característica de informalidad aqueja a la mayoría de la población latinoamericana y revela carencia de conceptos básicos como ahorro, previsión social, entre otros.

Para completar el panorama, el desplome del precio del petróleo prende las alarmas a una economía dependiente de dicha materia prima como el caso ecuatoriano.

Si el cambio del modelo no es ahora, entonces ¿cuándo?

Replantear nuestro chip de pensamiento económico

En pleno año 2020 del Siglo XXI, el avance tecnológico y el trabajo colaborativo intergeneracional por mencionar algunos, deben jugar a nuestro favor. La inteligencia artificial y el big data como resultado de la revolución digital, la economía de complejidad, pero sobre todo la voluntad del ser humano debe propender la construcción de un mundo mejor.

Hasta hace poco “suponían” lo que hacíamos, y en base a eso se desarrollaban modelos de los cuales involuntariamente formábamos parte a pesar de desconocerlos. Hoy no existen secretos sobre nuestros patrones de consumo, inversiones, tiempo de ocio, y no terminaría de enumerar toda la información que aportamos y que nos vuelve partícipes aunque sea de forma estadística, para la construcción de modelos que permitan configurar el funcionamiento de la economía, y con esto mejorar la situación global e individual de todos sus actores, sin que esto implique la entrega del control remoto a un grupo de dominio encargado de urdir los movimientos de las fichas, ya no somos los de antes, estamos empoderados.

¿El nombre del modelo, de la corriente o del pensamiento económico? Es lo de menos, bien podría ser Humanismo (no sería la primera vez que un pensamiento toma algún insumo o nombre anterior, en este caso con una acepción desligada de la versión renacentista), Naturalismo (si lo que queremos es rescatar la preponderancia de la naturaleza sobre cualquier ley como nos lo ha demostrado la actual pandemia), o Ambientalismo. Lo cierto es que debemos actualizar y reformular nuestro pensamiento económico.

Solo bases éticas y colaborativas podrán servir de fundamento para diseñar un nuevo modelo económico donde prevalezca el fin común, la libertad y el bienestar del ser humano, sin que este se vuelva en el camino una tragedia común.

Pingback: Socialismo nunca más

Pingback: Agradecimiento mal concebido -

Pingback: Condonación en la banca pública debido al Covid-19